Леонид Куприянович и его телефоны

В апреле 2023 года в нашем Музее истории телефона появился новый необычный экспонат – реплика советского мобильного телефона модели ЛК-2 разработки московского радиоинженера Леонида Куприяновича.

Об этом удивительно талантливом советском изобретателе мало известно как в России, так и за рубежом.

Леонид Иванович Куприянович (14.07.1929 – 01.01.1996) родился в 1929 году в деревне Кунцево Московской области, поступил в МВТУ имени Баумана в послевоенные годы и с успехом закончил его по специальности «Радиоэлектроника» на факультете Приборостроение в 1953 году. Это было время расцвета советского радиолюбительства – после войны (в марте 1946 года) запрет на использование любительских радиостанций был снят, в магазинах предлагался широкий ассортимент радиодеталей, в научно-популярных журналах публиковались статьи радиоинженеров и изобретателей.

Как известно, о мобильной радиосвязи мечтали уже в начале ХХ века, причем не только писатели-фантасты, но и ученые. Мечты физически стали реальными только после того, как появилась УКВ (ультракоротковолновая) связь – размеры радиоприборов уменьшаются, они становятся портативными, их можно носить с собой – на спине или в чемодане. В 1930-е годы в США их используют полицейские, военные, журналисты.

2-я Мировая война не останавливает полет мыслей изобретателей, и по окончании войны и в СССР, и в США появляются в печати и художественные произведения на тему мобильной связи, и реальные репортажи о разработках радиофизиков.

В 1943 году, в блокадном Ленинграде, советский ученый Георгий Ильич Бабат публикует в журнале "Техника-Молодежи" № 7-8 статью «Монофон», где описывает идею создания автоматического радиотелефона сантиметрового диапазона 1000-2000 МГц (современный стандарт GSM использует частоты 850, 900, 1800 и 1900 Гц), номер которого кодируется в самом телефоне, снабженного буквенной клавиатурой и имеющего также функции диктофона и автоответчика.

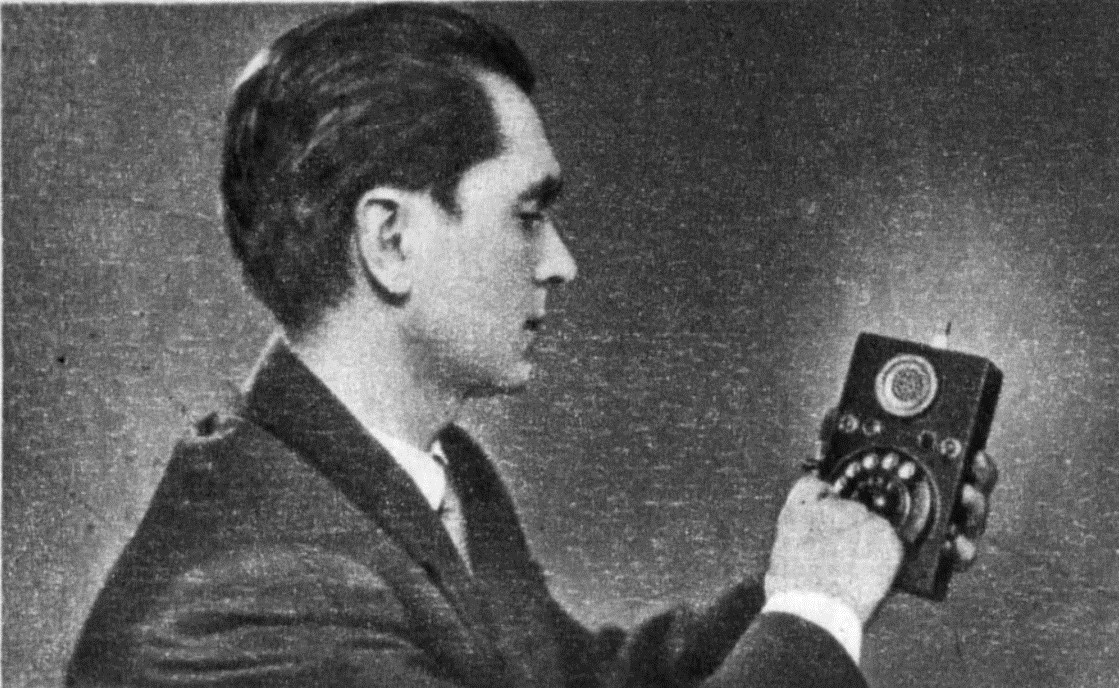

Рис.1. Г.И.Бабат (1(13) января 1911 – 15 октября 1960)

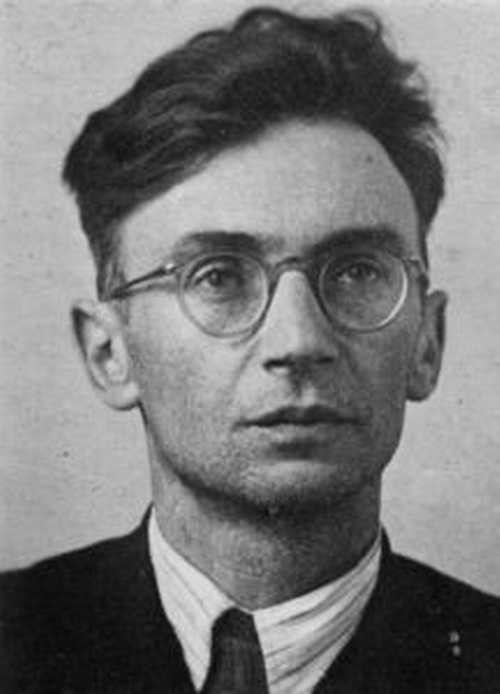

В 1945 году выходит книга Владимира Ивановича Немцова (28 августа (10 сентября) 1907 – 3 января 1994) - "Незримые пути: записки радиоконструктора", где описывается создание мобильного телефона.

Рис. 2. Немцов Владимир Иванович Рис.3. Книга В.И.Немцова «Незримые пути»

Вероятно, юный Леонид Куприянович читал книгу В.Немцова и статью Г.Бабата, и они могли подтолкнуть его и к выбору профессии, и к созданию мобильного телефона в дальнейшем.

В 1943 году Куприяновичу – 14 лет, в самом разгаре – Великая Отечественная война, он только поступил в мужскую школу № 665 Киевского района города Москвы - самое время увлечься радиоделом. Через 4 года, в 1947 году, Куприянович заканчивает школу на хорошо и отлично - вероятно, выбор профессии уже произошел. Он поступает в МВТУ.

Еще в студенческие годы Леонид Иванович начал самостоятельно разрабатывать и собирать радиостанции – есть сведения, что юный радиоконструктор увлекался альпинизмом и ходил в туристические походы – видимо, это и подтолкнуло его к созданию миниатюрных раций для связи с товарищами. Первая радиостанция, созданная в стенах МВТУ, весила 2 кг.

Следующая модель, рация 1954 года, весила около 1,2 кг и обеспечивала дальность связи 3 километра. Проходит еще год, и молодой инженер-радиоконструктор и член клуба ДОСААФ Куприянович создает радиоприбор весом всего 300 г вместе с батареями с низким напряжением питания, 15-18 В. На 12-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей в Ленинграде радиостанция под именем "Карманный УКВ телефон" получает диплом 1-й степени. Она описана в журнале «Радио» - №9/1955 г.: габариты - 110х68х30 мм, вес - 350 г, диапазон 38-40 МГц. Рация была собрана по трансиверной схеме на лампах 0,6П2Б, 2П1П и 1П3Б, содержала вмонтированный в корпус микрофон и миниатюрный наушник и обеспечивала радиус действия 1 км.

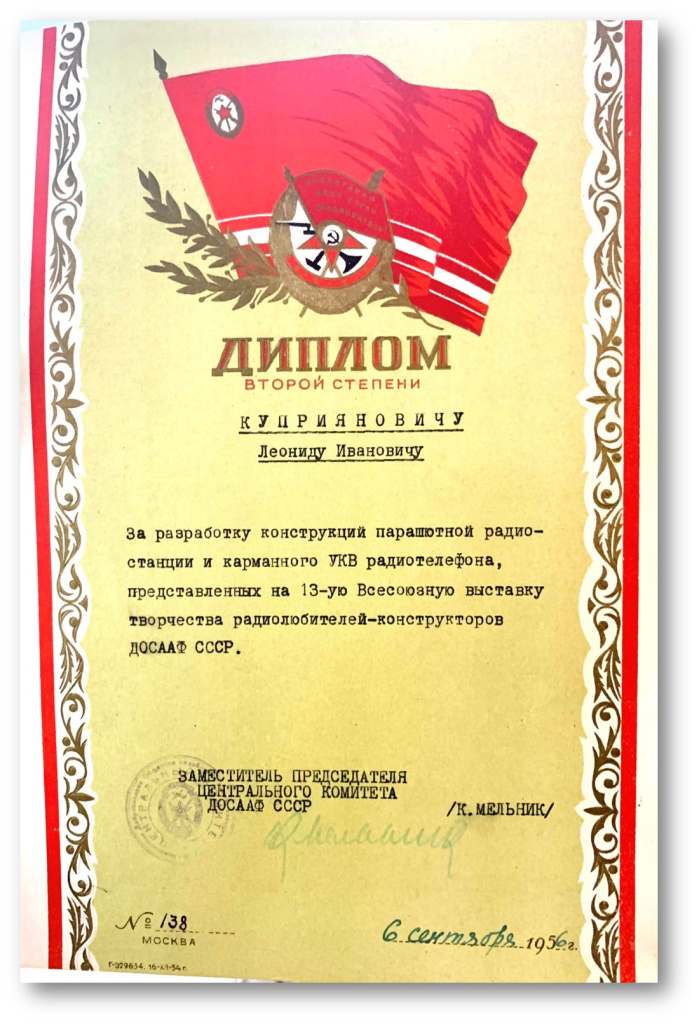

В 1956 г., на 13-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ СССР Л.И.Куприянович получает диплом 2-й степени – за разработку конструкций парашютной радиостанции и карманного УКВ-телефона.

Рис.4. Диплом 13-й Всесоюзной выставки ДОСААФ 1956 года.

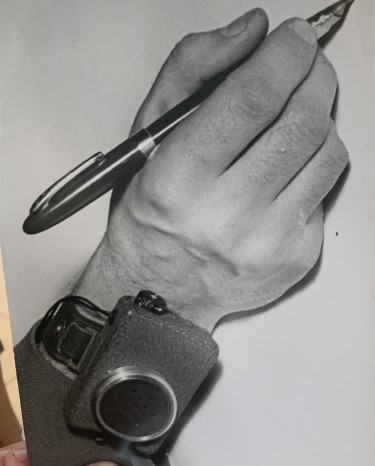

В 1957 году Куприянович сумел снова удивить радиолюбителей новой радиостанцией дальностью связи до 2 км и весом около 50 грамм с ртутными и марганцевыми элементами питания, которую можно носить на руке как часы. Новая мини-рация работала без смены питания 50 часов. Даже сейчас не всякий мобильный телефон может похвастаться подобными характеристиками. Рации Куприяновича не содержали микросхем, они использовали транзисторы и миниатюрные лампы.

Рис.5. Рация-«часы» Л.И.Куприяновича.

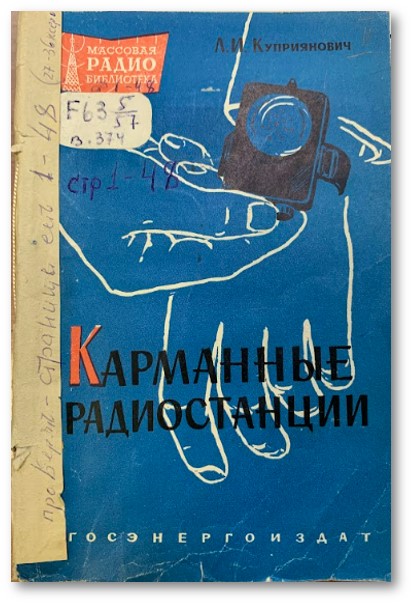

В 1957 году многолетние труды Л.И.Куприяновича воплотились в небольшой книге – "Карманные радиостанции" (тираж 25000 экземпляров). Через 3 года, в 1960 году – выходит второе издание книги.

Судя по всему, Леонид Иванович любил свою специальность и был не только одаренным изобретателем, но и талантливым радиомонтажником, а также, потенциально, преподавателем практической радиофизики - чтобы понять это, достаточно прочесть несколько страниц его книжки «Карманные радиостанции» 1957 г.

Рис.6. Книга «Карманные радиостанции» 1957 года.

Автор явно получал удовольствие от написания книги и от процесса сбора своих аппаратов – подробнейшим образом он описывал шаг за шагом этот процесс, зачастую ласково именуя различные детали: панельки, штырьки, хомутики… Читатель невольно проникается его воодушевлением - даже у человека, далекого от радиофизики, возникает желание купить детали и собрать радиостанцию – всё изложено просто и доходчиво.

В первой брошюре «Карманные радиостанции» 1957 года описан процесс сборки пяти миниатюрных УКВ радиостанций для широкого круга потребителей: на транспорте и в геологоразведке, в колхозных полях и на стройках, на лесосплаве и при тушении пожаров, на спортивных соревнованиях и в туристических походах.

Автор получил много откликов и просьб о переиздании. Через 3 года, в 1960 году, вышло дополненное издание книжки тиражом 75 тысяч (!) экземпляров – в нём описаны шесть УКВ радиостанций: три – на транзисторах, три – на электронных лампах.

Но в предисловии ко 2-му изданию появилось важное замечание: «Следует, однако, предупредить, что еще до постройки радиостанции необходимо через местный радиоклуб получить разрешение на постройку, а затем на эксплуатацию любительской радиостанции. Без этого разрешения строить и эксплуатировать передающие радиостанции категорически запрещается».

Рис.7. Книга «Карманные радиостанции» 1960 года.

Возможно, это просто предупреждение для радиолюбителей - их количество в стране неуклонно растет. Но есть вероятность, что это отражает изменившийся подход к радиолюбительству в СССР за прошедшие 3 года – первая брошюра вышла в 1957-м, в год Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве, на волне дружеского энтузиазма и больших надежд на сближение СССР и Запада. Ко времени выхода второго издания книги - к 1960-му году - обостряется обстановка на фронтах «холодной войны»: в феврале 1960 года Франция впервые успешно испытала атомную бомбу, в апреле американские баллистические ракеты средней дальности размещаются в Европе, в мае во время полета над СССР был сбит американский пилот-разведчик Ф. Г. Пауэрс, постепенно портятся отношения СССР и Китая. И в таких условиях советское правительство, вероятно, пытается контролировать радиолюбительство и ограничивать инициативу своих граждан. Ведь электронная промышленность имеет, как известно, стратегическое военное значение.

И, тем не менее, свои изобретения Куприянович продолжает активно публиковать в научно-популярных журналах, во всех деталях объясняя всем интересующимся, и в первую очередь - молодёжи, как собрать сконструированные им приборы для радиосвязи.

В книге «Карманные радиостанции» 1960 года описана радиостанция-трансивер на транзисторах весом менее 100 г и размером формата наручных часов на ремешке! Дальность связи между двумя такими станциями – до 2 км, антенной мог служить любой провод длиной 2,5 м. Питание – от 8 миниатюрных никель-кадмиевых аккумуляторов Д-0,06, которые обеспечивают непрерывную работу в течение 30 часов. Они могут подзаряжаться от сети переменного или постоянного тока или от авто-аккумулятора.

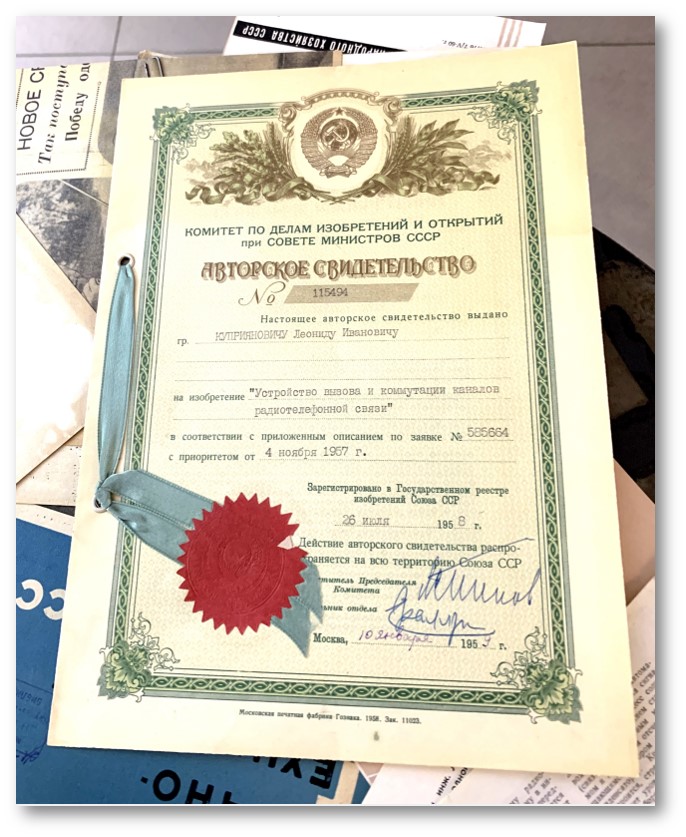

Не останавливаясь на достигнутом, Куприянович задумывается над созданием уже не рации, а мобильного телефона, на который можно было бы позвонить с любого городского аппарата или даже телефона-автомата на улице. Для этого он разрабатывает систему вызова и коммутации радиотелефонной связи, и в ноябре 1957 года получает Авторское свидетельство № 115494 от 4 ноября 1957 года.

Рис.8. Авторское свидетельство № 115494 1957 года.

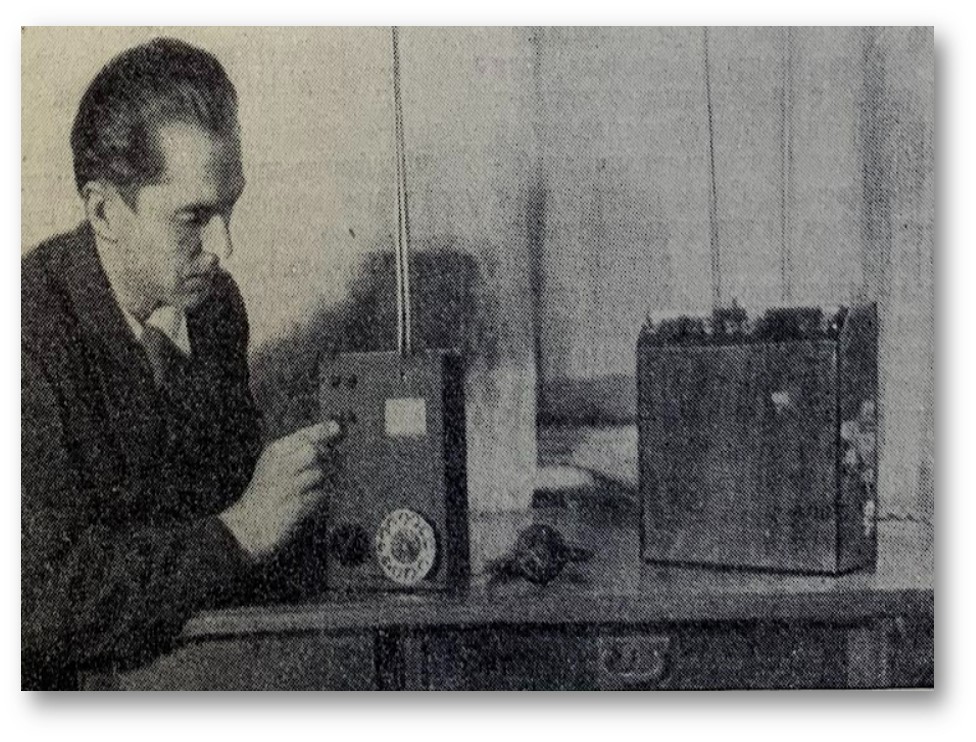

В патенте 1957 года фактически изложен принцип работы мобильной телефонной связи. Леонид Иванович создает первый действующий комплект своего "Радиотелефона", названный им ЛК-1 («Леонид Куприянович - первый образец»). Это лампово-полупроводниковый телефон весом около 3 кг с дальностью действия – до 25 км и питанием от миниатюрных никель-кадмиевых аккумуляторов. 9 апреля 1957 года прошло первое испытание аппарата ЛК-1.

Рис.9. ЛК-1 и АТР.

"Телефонный аппарат невелик по габаритам, вес его не превышает трех килограммов" – читаем в журнале «Наука и жизнь» № 8 за 1957 год. "Батареи питания размещаются внутри корпуса аппарата, срок непрерывного использования их равен 20-30 часам. ЛК-1 имеет 4 специальные радиолампы, так что отдаваемая антенной мощность достаточна для связи на коротких волнах в пределах 20-30 километров. На аппарате размещены 2 антенны, на передней его панели установлены 4 переключателя вызова, микрофон (снаружи которого подключаются наушники) и диск для набора номера".

В статье есть фото изобретателя, его радиотелефона и базовой станции – автор назвал ее АТР (автоматическая телефонная радиостанция). «Невольно возникает вопрос: не будут ли мешать друг другу несколько одновременно работающих ЛК-1?" – пишет журнал "Наука и жизнь". "Нет, так как в этом случае для аппарата используют разные тональные частоты, заставляющие срабатывать на АТР свои реле (тональные частоты будут передаваться на одной волне). Частоты передач и приема звука для каждого аппарата будут свои, чтобы избежать их взаимного влияния", - отвечает изобретатель.

То есть ЛК-1 можно с полным правом назвать первым мобильным телефоном, хоть и с ограниченным количеством абонентов, выходящих на связь через одну АТР в одно время.

"Радиус действия аппарата...несколько десятков км", - пишет Леонид Куприянович в журнале "Юный техник" (№7, 1957 г.). "Если же в этих пределах будет лишь одно приемное устройство, этого будет достаточно, чтобы разговаривать с любым из жителей города, имеющим телефон, и за сколько угодно километров." "Радиотелефоны ...могут быть использованы на автотранспорте, на самолетах и кораблях. Пассажиры смогут прямо из самолета позвонить домой, на работу, заказать номер в гостинице. Он найдет применение у туристов, строителей, охотников…".

Одна из опций нового вида связи по Куприяновичу – связь из автомобиля. В журнале «За рулем» (№ 12,1957 г.) опубликовано его интервью М.Мельгуновой и фото изобретателя в машине с ЛК-1 и динамиком громкой связи вместо трубки.

Рис.10. Л.И.Куприянович и его ЛК-1 в автомобиле.

Вот как видел он будущее своего детища: "Вначале, пока радиотелефонов немного, дополнительный радиоприбор устанавливается обычно возле домашнего телефона автолюбителя. Но позднее, когда таких аппаратов будут тысячи, АТР уже будет работать не на один радиотелефон, а на сотни и тысячи. Причем все они не помешают друг другу, так как каждый из них будет иметь свою тональную частоту, заставляющую работать свое реле".

Сохранился документальный фильм 1959 года, где можно увидеть не только ЛК-1, но и демонстрацию его работы самим изобретателем, и даже услышать его голос. В трехминутном фильме изобретатель едет с корреспондентом в кабриолете со своим ЛК-1, заезжает в совхоз им. Ленина и на рыбалку, рассказывает о своем телефоне, звонит на городские номера и отвечает на звонок из телефона-автомата. Свой ЛК-1 Леонид Иванович называет «автоматический прямонаборный радиотелефон» и объясняет принцип его работы: передатчик радиотелефона с первого оборота диска связывается с АТР - аналогом современной базовой станции, оттуда сигнал идет на АТС, а оттуда – на номер абонента. В финале корреспондент оптимистично замечает: «Надо полагать, что это изобретение найдет широкое применение в народном хозяйстве!».

Увы, этим надеждам не суждено было сбыться.

Есть версия, что появление ЛК-1 было «смазано» запуском первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года, и советский мобильный ЛК-1 оказался «в тени спутника» и остался незамеченным.

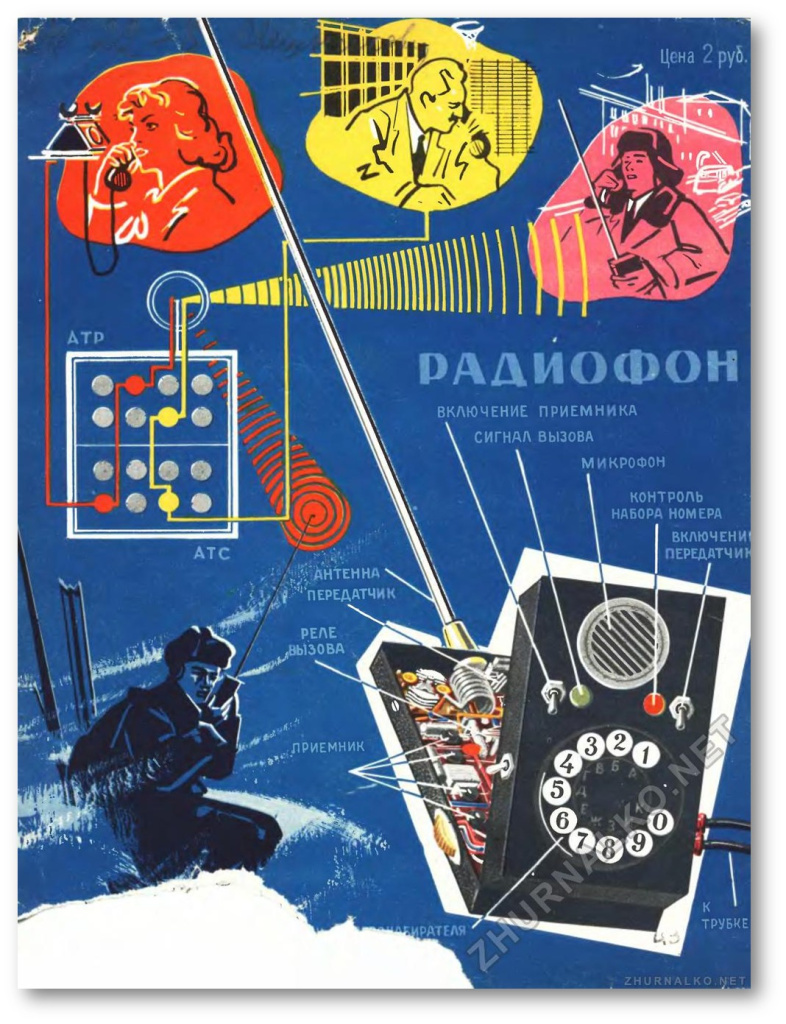

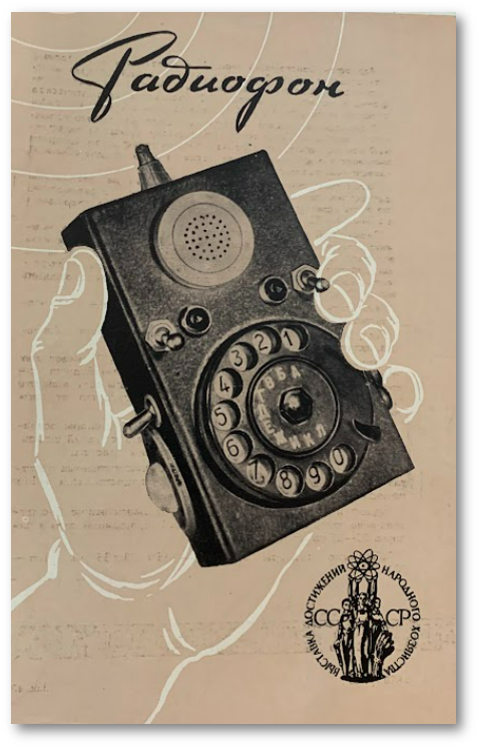

Однако молодой радиоинженер продолжает творить, усовершенствуя свои телефоны. В 1958 году он создает новую модель, вшестеро меньшего веса – ЛК-2 весит всего 500 граммов, имеет одну антенну и существует в нескольких вариантах. Автор назвал новинку «радиофон». Копия именно этой модели – ЛК-2 - и украсила витрину нашего Музея.

Рис. 11. ЛК-2 в журнале «Техника-молодежи» - № 2 1959 года.

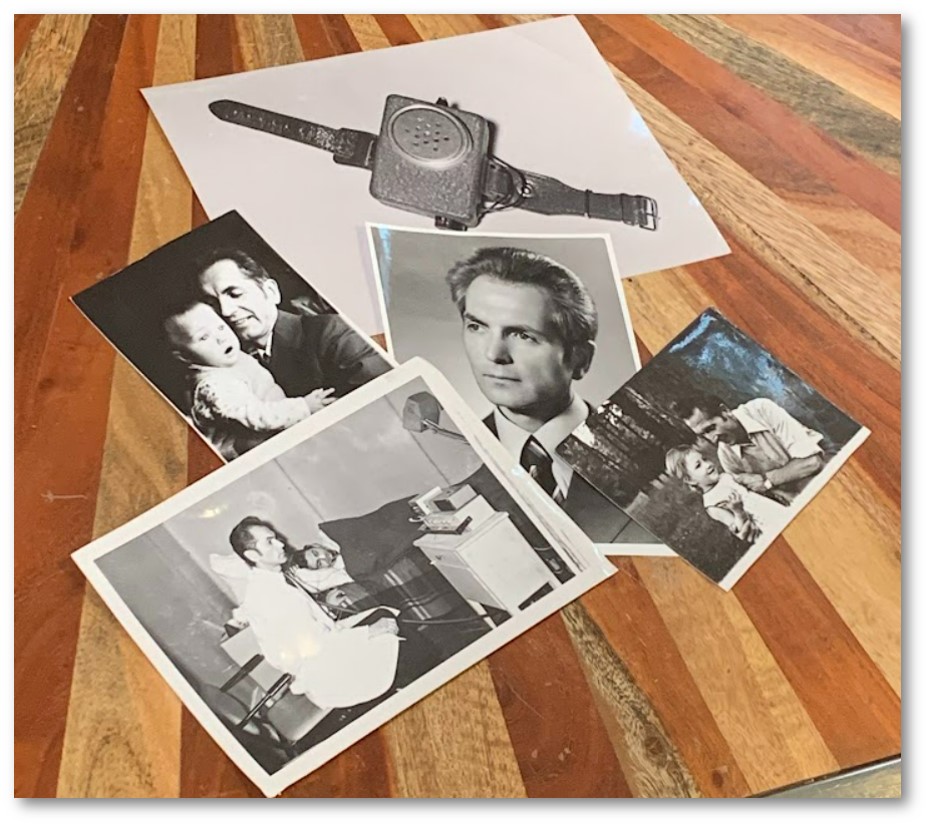

В октябре 2023 года дочь изобретателя Вера Леонидовна приходила в наш Музей и принесла три варианта телефонов отца ЛК-2, а также документы и фотографии. Тогда в Музее телекомпания НТВ проводила съемку фильма из серии «Однажды» – 30 марта 2024 года фильм вышел в эфир. В нём Вера Леонидовна рассказывает об отце и показывает семейный архив и радиотелефоны отца.

Рис.12. Вера Леонидовна у витрины с ЛК-2.

Рис.13. Вера Леонидовна показывает архив отца.

Рис.14. Фотографии из семейного архива.

Рис.15. Оригинальные радиотелефоны ЛК-2 в трёх вариантах.

Рис.16. Оригинальный радиотелефон ЛК-2.

Созданная на 3d-принтере модель телефона Куприяновича соответствовала оригиналу по размерам и содержала детали телефонных аппаратов из музейной коллекции – угольный микрофон и диск-номеронабиратель, а также небольшую телескопическую антенну.

Рис.17. Реплика радиотелефона ЛК-2 в витрине Музея.

В далеком 1960 году изобретатель удивительно прозорливо описывает нашу жизнь в XXI веке: "Взяв такой радиофон с собою, вы берете, по существу, обычный телефонный аппарат, но без проводов"…"Где бы вы ни находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона (даже с телефона-автомата) набрать известный номер вашего радиофона. У вас в кармане раздается телефонный звонок, и вы начинаете разговор. В случае необходимости вы можете прямо из трамвая, троллейбуса, автобуса набрать любой городской телефонный номер, вызвать "Скорую помощь", пожарную или аварийную автомашины, связаться с домом...".

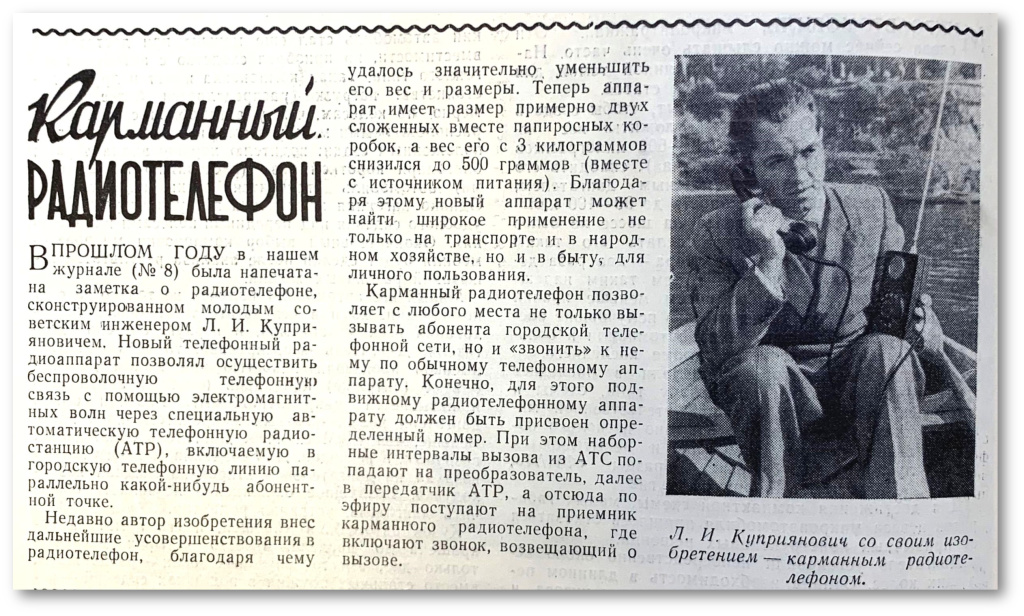

На этот раз инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности своего мобильного телефона ЛК-2 не только на страницах журнала "Наука и жизнь" (№10/1958), где на фотографии позирует в лодке на рыбалке со своим мобильником.

Рис.18. ЛК-2 в журнале "Наука и жизнь" (№10/1958)

Кроме того, в 1960 году мобильный телефон ЛК-2 экспонируется на ВДНХ в павильоне «Радиоэлектроника и связь». Увы, и на этот раз аппарат не привлек особого внимания – была представлена масса других новинок, в том числе различные виды телевизоров, стереосистемы, телерадиокомбайны, и компактный радиотелефон снова не заметили.

Рис.19. ЛК-2 в 1960 году на ВДНХ.

Но Куприянович уже планирует создание телефона карманного формата – в журнале «Научно-технические общества СССР» в 1960 г. описана последняя модель радиофона: "Беспроводной телефонный аппарат — радиофон удобен тем, что им можно пользоваться в любых условиях. Маленькая металлическая коробочка, свободно умещающаяся на ладони...".

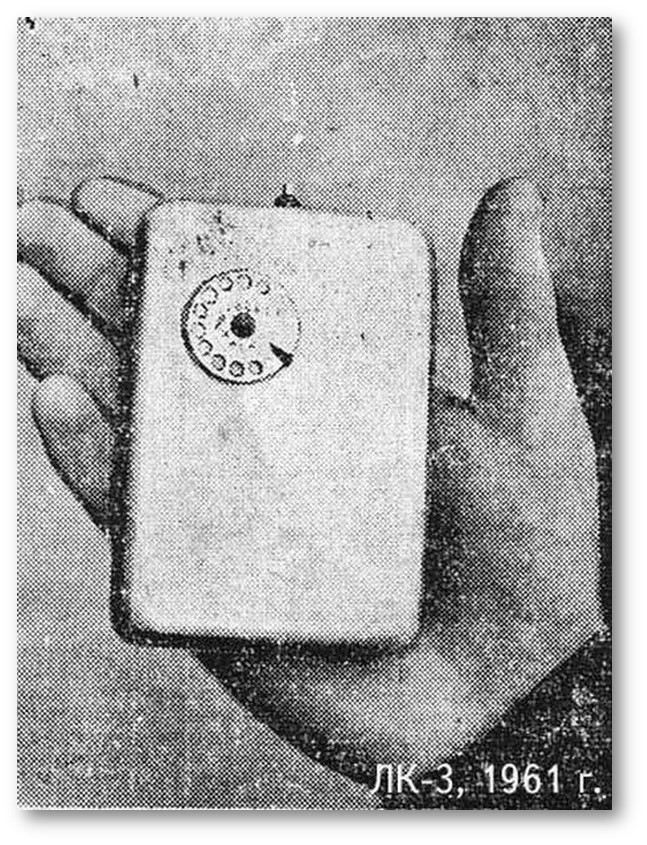

В 1961 году, судя по всему, был выполнен образец ЛК-3 весом 70 грамм – он действительно умещался на ладони (как первый айфон или BlackBerry) и имел микроскопический диск-номеронабиратель, использовать который можно было только с помощью ручки, карандаша или специальной палочки (типа современного стилуса).

О радиофонах Куприяновича пишет в январе 1961 года газета «Орловская правда» в заметке «Телефон без проводов» со ссылкой на ТАСС (Москва): «Радиофон состоит из приемника, двух передатчиков, собранных на полупроводниках. Питание аппарата осуществляется от миниатюрных никелькадмиевых аккумуляторов. Дальность связи радиофона с АТР достигает 25 километров».

В ноябрьском номере 1961 года «Пензенской правды» корреспондент АПН Юрий Рыбчинский уже приводит фотографию «мобильника» Куприяновича и указывает дальность связи с АТР – 80 км. На такой город, как Москва, со слов автора, хватит всего 10 АТР. И первая такая АТР запроектирована в новом столичном р-не Мазилово. В планах Куприяновича - создать радиофон со спичечный коробок с дальностью до 200 км.

Рис.20. ЛК-3 в газете «Пензенская правда» - ноябрь 1961 года.

Планы талантливого изобретателя были близки к осуществлению – по крайней мере, он в это верит и публикует в № 11 журнала «Изобретатель и рационализатор» за 1961 год заметку «Радиофон» с описанием нескольких образцов своих аппаратов и самой системы радиосвязи, напоминающей современную сотовую: "Для увеличения числа радиофонов, способных одновременно работать на одной волне, но в различных районах, зона действия АТР по эфиру разбивается на микрорайоны. В каждом микрорайоне устанавливаются приставки к АТР, работающие на одной и той же волне, и включенные параллельно в телефонную сеть. Зоны действия приставок АТР перекрываются. Таким образом, при переходе из одного микрорайона в другой связь не прерывается. На одну приставку к АТР может работать до нескольких сотен переносных радиофонов." Автор ожидает производства своих аппаратов и планирует их цену – 30-40 рублей: "В настоящее время подготовляется серийный выпуск радиофонов на одном из наших предприятий".

В итоге, на основе радиотелефона ЛК-2 действительно был создан серийный транзисторный радиотелефон для связи на предприятиях и стройках – но не в СССР, а в Болгарии - болгарские ученые показали его на выставке Интероргтехника-66 в Москве.

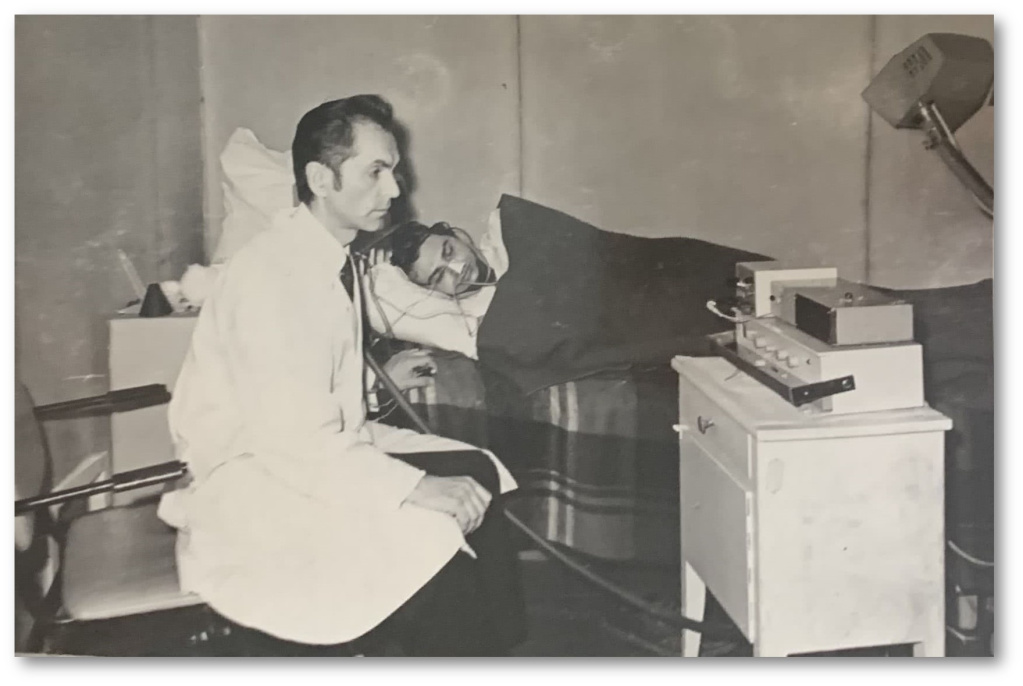

В советской же печати все упоминания о радиотелефонах Леонида Ивановича исчезают, а сам Куприянович меняет место работы и даже направление деятельности – с середины 1960-х годов он занимается проблемами сна человека и возможностями гипнопедии – обучения во сне в НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР (ныне – Институт медицины труда имени Н.Ф.Измерова). Кроме того, у молодого инженера Куприяновича появляется машина «Волга» кремового цвета. Дочь Леонида Ивановича вспоминала, что в ней одно время размещался и радиотелефон отца, но позже – был демонтирован.

Рис.21. Куприянович за аппаратом «Ритмосон».

Со слов руководителя Куприяновича в те годы, академика Н.Ф.Измерова, чье имя сейчас носит Институт медицины труда, Леонид Иванович создал аппарат стимуляции сна и бодрствования (АССБ). В научной прессе появляются публикации Куприяновича о проблемах сна и бессонницы, выходят его книги - «Биологические ритмы и сон» и «Резервы улучшения памяти».

Рис.22. Книга «Биологические ритмы и сон».

Но новая яркая идея изобретателя, о массовом обучении во сне, не находит отклик в научном сообществе - вероятно, из-за потенциальной опасности манипуляции сознанием людей. Можно представить горечь и разочарование человека, чьи талантливые изобретения одно за другим запирают под спуд.

И сфера деятельности Леонида Ивановича в Институте гигиены труда сужается до борьбы с бессонницей. В лабораторию к Куприяновичу поступают больные из числа очень высокопоставленных советских чиновников – для лечения бессонницы на созданном им аппарате «Ритмосон». Разумеется, обслуживание таких пациентов требовало строгой конфиденциальности.

По воспоминаниям Н.Ф.Измерова, работами Куприяновича в области управления сном и бодрствованием заинтересовались в НИИ МВД, и время от времени он привлекался к участию в разработках этого института, о сути которых не знал даже его руководитель.

За годы работы в Институте гигиены труда Л.И.Куприянович оформил несколько авторских свидетельств, а также защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.11.17 (Медицинское приборостроение) - «Исследование и разработка автоматизированной системы управления сном».

Причина резкой смены вектора развития работ Куприяновича – от радиосвязи к биоинженерии – так и осталась невыясненной как для его коллег, так и для его семьи.

Трудно предположить, что после полутора десятилетий активного и весьма успешного радиоконструирования он вдруг внезапно охладел к теме радиосвязи и предпочел работу в совершенно другой области – на стыке электроники и медицины. И даже подаренная, со слов дочери, машина «Волга» вряд ли могла скомпенсировать увлеченному своим делом изобретателю потерю любимого детища – идеи общедоступного радиотелефона!

При этом в начале 1960-х годов в Москве (а позже – и в других крупных городах СССР) была запущена система незащищенной правительственной автомобильной связи «Алтай», разработанная группой научно-исследовательских институтов связи.

Рис.23. Телефонный аппарат и приемопередатчик правительственной незащищенной автомобильной радиосвязи системы «Алтай».

Несколько поколений системы радиосвязи «Алтай» в 1960-е – 1970-е годы широко использовались в автомобилях советских чиновников и руководителей, а в 1980 году «Алтай» обеспечивал надежной связью высокого уровня всех отечественных и иностранных журналистов, освещавших XXII Летние Олимпийские Игры в Москве.

Были ли связаны радиотелефоны ЛК и система «Алтай»?

И почему телефоны Куприяновича так и не стали производить в нашей стране?

Можно сделать несколько предположений: во-первых, идеи и проекты Куприяновича могли использоваться при создании системы «Алтай» - на секретной основе, и тогда лаборатория в НИИ гигиены труда служила изобретателю лишь официальным местом работы, «прикрытием»; во-вторых, разработки Куприяновича в области радиотелефонии могли конкурировать с системой «Алтай», и тогда роскошный и недоступный по тем временам большинству молодых советских инженеров автомобиль «Волга» и хорошо оплачиваемая работа в биологической лаборатории с перспективами карьерного роста стали для Леонида Ивановича предложением, от которого невозможно было отказаться.

И наконец, на масштабные разработки и внедрение общедоступной мобильной связи для советских граждан просто не выделили финансирование – у государства в те годы были более приоритетные задачи, например – освоение космоса.

Но это – лишь предположения. Как обстояло дело в действительности, мы узнаем, когда архивы в области отечественной радиотелефонии будут рассекречены.

Загадочная и, безусловно, очень талантливая личность с печальной судьбой, Леонид Иванович Куприянович рано ушел из жизни – в январе 1996 года, в 66 лет.

В статье «Европа смотрит на Красную площадь», вышедшей в журнале «Техника – молодежи» в №11/1961 г. и посвященной телевизионной радиосвязи, изобретатель писал: «…«Невозможно!» – мы уже давно в технике потеряли уважение к этому слову».

И в самом деле, для Куприяновича не было в радиотехнике ничего невозможного, многие его находки опередили своё время.

Рис.24. Книга «Радиоэлектроника в быту».

В 1963 году выходит книга Л.И.Куприяновича «Радиоэлектроника в быту». По ее оглавлению можно судить, насколько разнообразны были его изобретения:

- фотоэлектронный «швейцар»,

- устройство для автоматического включения и выключения освещения,

- телефонный «секретарь»,

- простой прибор для электросна,

- радиосторож для автомашины,

- фотоэлектронный сторож,

- радиосигнализатор,

- автомобильная радиостанция.

В своем автомобиле изобретатель устанавливает не только радиофон, но и противоугонное средство – «радиосторож». Вероятно, дома и на даче Леонид Иванович «внедрял и опробовал» все свои новинки.

Куприянович получил 15 патентов, как на родине, так и за рубежом, но не дождался широкого внедрения ни одного из своих изобретений.

В последние годы жизни он много путешествовал – ездил в США, в Японию, во Францию. Интересно, какие мысли в 1980-е и в начале 1990-х вызывало у него развитие сотовой связи? Видя множество моделей сотовых, он не мог не сравнивать их со своими радиофонами, опередившими западные на полтора десятилетия, но так и не дошедшими до воплощения.

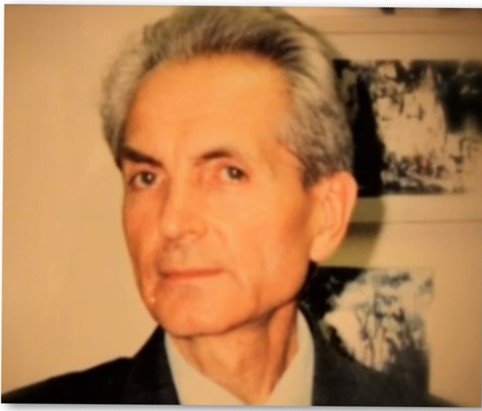

На фотографиях в конце жизни Леонид Иванович Куприянович выглядит постаревшим и печальным. В июле 2024 года ему бы исполнилось 95 лет.

Рис.25. Л.И.Куприянович в последние годы жизни.

Источники:

1. Н. Казанский "Коротковолновая и ультракоротковолновая аппаратура", - "Радио" №9, 1955 г.

2. "Лучшие конструкции 12-й радиовыставки", - ДОСААФ, 1957 г.

3. «Юный Техник», № 3, 7 и 12, 1957 г.

4. Л. И. Куприянович, "Карманные радиостанции", - Госэнергоиздат, Ленинград, 1957 г., (серия «Массовая радиобиблиотека»), тираж – 25000 экз.

5. Л. И. Куприянович, "Карманные радиостанции", - Госэнергоиздат, Ленинград, 1960 г., (серия «Массовая радиобиблиотека»), тираж 75000 экз.

6. Л. Куприянович «Радиотелефон», - «Наука и жизнь», № 8, 1957 г.

7. М. Мельгунова «По телефону из автомобиля», - «За рулем», № 12, 1957 г.

8. «Карманный радиотелефон», - "Наука и жизнь", №10, 1958 г.

9. «Карманный радиофон», - «Научно-технические общества СССР», № 3, 1959 г.

10. Фильм «Радиотелефон инженера Куприяновича»,

тележурнал «Наука и Техника», № 6 (254), март 1959 г.

11. «Юный Техник», № 2, 1960 г.

12. «Беспроводной телефонный аппарат», - «Научно-технические общества СССР», № 8, 1960 г.

13. «Телефон без проводов», - «Орловская правда», № 10 (11595) 12 января 1961 г.

14. «Радиофон», - «Пензенская правда», 02 ноября 1961 г.

15. Л. Куприянович «Радиофон», - «Изобретатель и рационализатор», № 11, 1961 г.

16. Л. Куприянович «Европа смотрит на Красную площадь», - «Техника – молодежи», №11, 1961 г.

17. Л.И.Куприянович, «Радиоэлектроника в быту» («Массовая радиобиблиотека»), - Госэнергоиздат, Ленинград, 1963 г., выпуск 491, тираж 125000 экз.

18. Фильм «Загадка ЛК-1», - «ТВ Культура», 2015 г.

19. Фильм «Однажды», - НТВ, 30 марта 2024 - https://www.ntv.ru/peredacha/Odnajdy/m55932/o758442

Автор статьи – Урумян Тамара,

экскурсовод, хранитель Музея истории телефона